今年4月,南京航空航天大学官宣启动扁平化改革,核心举措包括初步按照10%比例核减管理岗编制数,将管理岗规模控制在全校岗位总量20%以内,并取消科级机构设置,允许校内二级单位根据发展需要自设无行政级别业务机构。

学校表示,希望通过改革减少管理层级,一定程度上适应高校“去行政化”改革要求。这也是近些年高校机构改革相关报道中,少有的明确提出“去行政化”的学校。

并且我们注意到,在越来越多高校主要通过精简机构、缩编减员达到“去行政化”目的之时,针对科级机构的改革似乎正在成为一个重要“切口”。

01

去行政化,从科级机构开始?

高校“去行政化”改革,长期以来都是焦点话题。

2017年4月,教育部等五部门发布的《关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的若干意见》提到,高校可根据办学实际需要和精简、效能的原则,自主确定教学、科研、行政职能部门等内设机构的设置和人员配备。鼓励高校推进内设机构取消行政级别的试点,管理人员实行职员制。

此后,越来越多高校主要通过精简机构、缩编减员达到“去行政化”的目的。

在近两年的高校机构改革中,我们注意到,围绕科级机构改革似乎正在成为一个重要“切口”。

今年6月,西安体育学院召开的机构调整和岗位设置工作会议上,学校宣布对岗位职能相近进行的处室进行合并调整,突出大教务、大学工、大职能、大治理。岗位设置按照“减少党政管理机构的编制数”的原则,较大幅度减少处科级总岗设置,增加科员总岗设置。

福建理工大学按照“退休一批、转任一批、申请职数一批”的原则,在新一轮岗位聘用工作中,通过将科级干部转任为专业技术岗位人员的方式,彻底解决科级干部超配问题。

近期,常州大学也正在推进学校科级机构及岗位职数调整工作;西安外国语大学在今年初就科级机构改革和“一院一策”方案进行了研讨交流和部署。

针对南京航空航天大学此番取消科级机构设置的改革,中国教育报社下蒲公英评论网评论员认为,取消科级行政架构,赋予二级单位业务机构自设权,可以让学校管理层级从“校—院—科”压缩为“校—院”两级,并可根据学科建设、科研攻关等实际需求动态设置机构。这有助于让行政管理回归服务科研教学的本质。

02

首先给行政工作减负

虽然近年来,高校精简机构、缩编减员动作不断。但我们注意到,也有不少教师从自身感受出发直言,仅仅“数量精简”并不能达到理想效果。

2021年,中纪委机关曾刊长文盘点高校官僚主义现象。文中列举,高校管理人员以行政逻辑来处理学术问题,阻碍学术正常发展,以及高校教师处理行政事务挤占大量时间精力,都是高校过度行政化的具体表现。

西湖大学校长施一公也曾经谈到,高校是否“行政化”不体现在行政级别,“我理解的高校‘行政化’是指主要教授和科研人员不把主要精力用于科研和学术上,而是用于冗长的行政环节。”

从这个角度上讲,相信很多行政人员也是“去行政化”的支持者。

比如有学者评论称,精简行政机构的最直接与正当的理由是“人浮于事”。但如果高校行政系统的工作人员仍普遍处在格外忙碌的状态,大幅度裁减行政人员只会遭到抱怨和抵触。

一些形式主义的工作不仅大量增加行政工作负担,也耗费教师和研究人员的时间与精力。

所以大学要精简行政机构,首先要精简的是“行政工作负担”。

那么哪些行政环节最容易产生非教学任务负担?

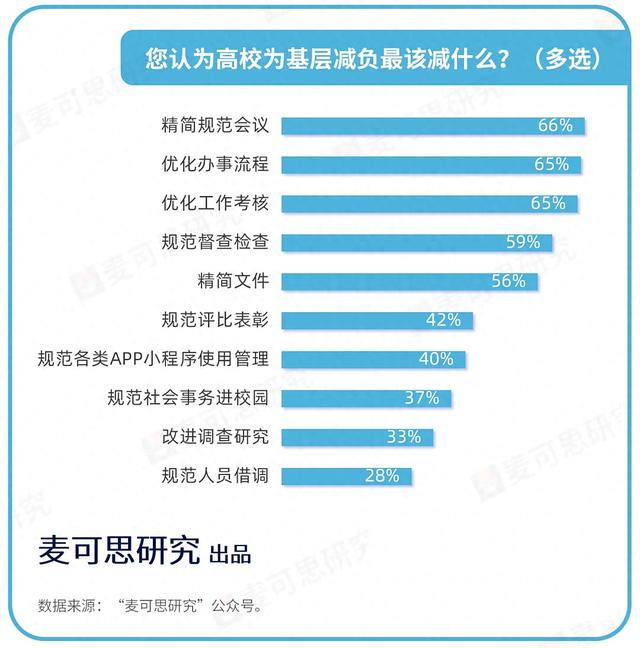

此前,麦可思研究曾发起相关投票。最终,精简规范会议、优化办事流程、优化工作考核、规范督查检查、精简文件票数最多,是高校教师们最希望减轻的负担。这些也是目前高校整治形式主义为基层减负工作中,正在重点解决的问题。

03

行政部门要从“管理”转向“服务”

此外,“去行政化”不可忽视的一点是,行政职能部门要从“管理取向”向“服务取向”转变。这更需要对行政文化进行根本性重塑。

这种文化如何形成?中山大学原校长黄达人认为,如果高校的行政部门都认同“教授就是大学”“善待学生”,那么他们当然会为老师和同学做好服务,从而形成一个良好的行政文化。在他看来,教授可以有脾气,但行政人员不能有“脾气”,耍态度,太有个性的行政人员是不合格的。

北京大学考试研究院院长秦春华则在一篇文章中鲜明指出“学校里可以有行政管理人员,但不应当有干部。”行政人员的工作不是管理教师,而应该是为教师提供服务;不是教师围着干部转,而应该是行政人员围着教师转。

麦可思首席科学家程星在他的文章《高校管理不能照搬企业套路》中,也表达了类似观点。他写道:学术圈内的共识是,领导大学教授比看管一群猫还难,为此管理人员常自嘲为“牧猫人”……但其实大学管理“无为而治”并非难以企及的目标,只是我们的领导者和管理者们需要一点智慧、一点勇气,再加上一点信任。更重要的是,他们需要放下领导的架子,为在教学和科研前线拼搏的教师们做好后勤工作。

与此同时,也需要关注高校行政人员的“职业化”发展。

2021年山东省“两会”期间,时任山东省政协委员、齐鲁工业大学教授李天铎曾提出改革高校“行政岗”的建议。

他谈到,高校行政岗位应该是为教学科研服务的。大学去行政化的方向是让科研业务人员走专业技术职务,行政管理人员实行职员制。取消大学管理岗位行政级别,把人力资源配置的重心向教学科研一线倾斜,实现“学术的归学术,行政的归行政”。同时,重视当前高校中层岗位固化问题,对行政和学术“双肩挑”的适当予以调整,防止顾此失彼和滥用行政资源滋生学术腐败。

2013年出台的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出:逐步取消学校、科研院所、医院等单位的行政级别。

如今,去行政化正在多地公立医院悄然进行。

目前河南省、海南省等多个省份已明确发文支持取消县域内公立医疗机构的行政级别,并推行院长职业化、全员聘用制等配套措施。通过整合科室,减少行政人员数量来提高医院运行效率。

新医改形势下,多地公立医院“去行政化”大变革已经到来。

高校,还会远吗?

主要参考文献:

[1]刘斌. 机构改革:从“编制瘦身”到“治理重构”的深层突破[EB/OL]. [2025-05-07]. 蒲公英评论网.

[2]于国君 郭妙兰 余哲西. 晒一晒“象牙塔”里的那些官僚主义[J]. 中国纪检监察, (24).

[3]秦春华. 学校不是什么[J]. 高教发展与评估, 2017(3).

[4]省政协委员李天铎:如何破解“钱学森之问”?[EB/OL]. [2021-02-04]. 澎湃新闻.

配资公司官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。