作品声明:内容仅供参考,如有不适及时就医

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文章不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

“王大爷,你是不是又一夜没睡好?”

“哎,医生啊,我这腿脚冷得像冰块,睡觉都要裹电热毯,还是冷得打颤……”

门诊里,一位68岁的王大爷裹着厚厚的棉衣,一脸苦恼地诉说着。他不是不保暖,羽绒服、羊毛裤、电热毯一样不落,别人一件薄衣服,他三层还冷得直哆嗦。

更奇怪的是,他吃得好、睡得多,体检查下来也没什么大毛病。可怕冷这事,冬天尤其严重,夏天也是“冰手冰脚”,体温计都测不出来几度。

医生看着王大爷,说了一句耐人寻味的话:

“不是你穿得不够,是你阳气堵住了。”

阳气堵了?还能“疏通”?难道怕冷不是因为虚,而是——堵?

今天我们就来聊聊这个听起来像玄学、但其实被中医写进经典的健康秘密——“阳气不通则寒”,以及一个几块钱的小药方,如何让你的阳气从头暖到脚。

怕冷,是阳气被“堵死”了?

很多人以为“怕冷=阳虚”,只需要补补肾、吃点温补药就行。可不少人越补越冷,甚至一吃温热的药就上火、心烦、睡不着。

这其实是走错了方向。

从中医角度来看,怕冷的本质可能不是“少”,而是“堵”:

阳气是体内的热源,就像锅炉里的火。可如果火力再旺,烟囱堵住了,热也出不来,房间照样冷。

经络堵塞、痰湿内聚、气机不畅,就会导致阳气被困在体内运行不畅,表现为“外冷”“四肢冰凉”“畏寒肢冷”。

现代医学也有解释:

一项针对中老年血管弹性变化的研究指出,毛细血管循环不畅、末梢血液供应不足,是手脚冰凉的主要原因。

高血脂、高粘稠度、微循环障碍都会影响“热”的传导,即使体温正常,四肢依然发冷。

所以,别再盲目进补了,你不是阳虚,是阳气出不去。

疏通阳气,3个变化悄悄出现

不少中老年人,在调整“阳气循环”3周后,发现自己有了这3个明显变化:

1.睡觉不再冷醒了

很多人晚上三四点醒,是因为“阴盛阳衰”——身体温度降太低,寒气上浮,扰乱心神。阳气运行后,睡到天亮不再惊醒,睡眠质量明显提升。

2.起床更利索,白天精神好

堵住阳气,人体像“泡在冷水里”。一通后,就像把锅炉打开,全身“热”起来了,早晨起床更快,行动利索了,气色也红润了。

3.胃口变好,消化顺畅

中焦脾胃是阳气发动的“锅炉房”。阳气运行通畅,胃肠道动力增强,吃得香、拉得畅,一些人连多年的腹胀也减轻了。

一位62岁的李阿姨坚持“通阳”半个月,感叹:

“以前穿两条秋裤还冷,现在只穿一条还能出汗。”

那到底怎么“疏通阳气”?别急,一个便宜的小药方帮你搞定。

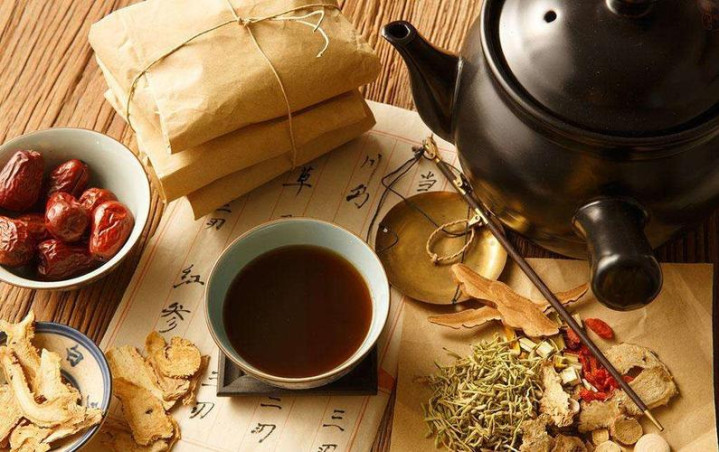

一个几块钱的小药方,让阳气从头暖到脚

这个小药方,来自《本草纲目》,现代中医将其稍作加减,亲切地称它为“四味通阳汤”。

成分简单,药房常见:

干姜:温中散寒,激发体内“锅炉火力”

肉桂:引火归元,疏通经络中的“堵点”

茯苓:渗湿利水,排掉体内湿寒杂质

甘草:调和诸药,护脾胃

几块钱就能配齐,用法也不复杂:

水煎服,一天一剂,早饭后服用

连用7-10天,可初见效,体寒重者坚持3周

注意事项:

上火体质慎用,如口干舌燥、便秘者不建议长期服用

糖尿病、高血压等慢性病患者,建议在医生指导下使用

除了内服,这几个行为也能帮你“活阳气”:

饭后百步走,通阳又助消化

尤其适合晚饭后,防止寒气聚集胃部,建议步行20-30分钟,微微发热即可。

艾灸关元、足三里,每次10分钟

关元是阳气的“聚集地”,足三里是“人体加油站”,每周3次,长期坚持有明显保暖作用。

热水泡脚+搓脚心

泡脚水可加入艾叶、生姜,一泡一搓一揉,气血就活起来了,阳气也“开闸”了。

健康,并不总是靠大医院、大药方,有时就藏在几味草药、几步小动作里。

如果你也总是怕冷、手脚冰凉、穿再多也不暖,不妨从“疏通阳气”开始。

当然,怕冷的原因多种多样,并非人人适用。如果尝试后没有改善,或伴有其他不适症状,建议尽快前往当地正规医院进行体质辨证和面诊,以确保安全有效。

注:健康,其实就在每天的小事中。今天开始,不妨试试通阳的小妙方,让阳气流起来、热起来、人也活起来。

参考资料:

1.《中国食物成分表(第六版)》

2.《中医内科学》人民卫生出版社

3.《实用中医药内科学》北京中医药大学出版社

4.《现代中药通阳药效研究进展》中国中医药信息杂志

5.《微循环障碍与手脚冰凉相关性研究》中华内科杂志

6.《中老年人血糖管理与营养干预研究综述》

配资公司官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:线上股票配资网近期正再度看跌日本10年期国债价格

- 下一篇:没有了